アトピー性皮膚炎

- アトピー性皮膚炎とは

- アトピー性皮膚炎の症状

- アトピー性皮膚炎の原因

- アトピー性皮膚炎の診断

- アトピー性皮膚炎の治療

- デュピクセントによるアトピー性皮膚炎の治療

1. アトピー性皮膚炎とは

アトピー性皮膚炎は、痒みを伴い増悪と軽快を繰り返しながら慢性的に経過する湿疹を主病変とします。患者様の多くはアトピー素因を持ちます。

アトピー素因とは以下の2点を指します。

- 家族歴・既往歴(気管支喘息,アレルギー性鼻炎・結膜炎,アトピー性皮膚炎のうちいずれか,あるいは複数の疾患)

- IgE抗体を産生し易い

皮膚は、表面の皮脂膜やその下の角質細胞、角質細胞間脂質などが「バリア」の役割をしていて、外からの異物の侵入や水分の蒸発による皮膚の乾燥を防いでいます。アトピー性皮膚炎では、これらの「バリア機能」が低下しているため、外から異物(アレルゲンなどの刺激など)が入りこみやすい状態になっており、これらが免疫細胞と結びつき、炎症を引き起こします。アトピー性皮膚炎ではさらに、かゆみを感じる神経が皮膚の表面まで伸びてきてかゆみを感じやすい状態となっているため、掻くことによりさらにバリア機能が低下するという悪循環となっています。また、炎症は本来、体の外から侵入してきた異物と戦うための免疫反応によって起こるもので、細菌やウイルスなどから身を守るために大切なものです。しかし、アトピー性皮膚炎ではこの免疫が過剰に反応してしまい、本来攻撃する必要のないものに対しても不必要に反応して炎症が起きてしまいます。

免疫が過剰に反応する理由としては、もともとのアレルギーを起こしやすい体質(アトピー素因)や皮膚のバリア機能低下も大きく関係します。その他に、長期間皮膚に加わる強い刺激やストレス、疲労なども免疫を不安定にしてアトピー性皮膚炎を悪化させることがあります。

2. 症状

痒みを伴う湿疹が慢性的に繰り返します(乳児では2か月以上、それ以上では6か月以上)。また症状は皮膚が赤くなってぶつぶつができたりジクジクしたり、カサカサと皮膚が乾燥して剥けたり、かさぶたになったり、皮膚がゴワゴワしたりと様々な段階があります。

湿疹は、おでこや目、口の周り、首や耳の付け根、体幹、手や足の関節の柔らかい部分に現れ、乳児期、幼小児期、思春期、成人期など、年齢により症状の出る場所が変わります。

3. 原因

アトピー性皮膚炎のはっきりした原因は今のところわかっていません。しかし、皮膚のバリア機能の低下、免疫バランスの不均衡、遺伝的要因、花粉などの環境、食物、心因性のストレスなど、いくつもの要因が絡み合って発症すると考えられています。バリア機能低下を起こす原因として、皮膚角層内のセラミドの低下やフィラグリンという分子の発現低下が考えられています。免疫バランスの異常として、Th2という細胞に関係する異常が考えられています。IL-25、IL-33によるTh2サイトカインの誘導、IL3、IL-13の関与がアトピー性皮膚炎の重要な機序として考えられています。さらにはIL-31が痒みを誘導しているという報告もあります。痒みによって皮膚を引っ掻き、さらにバリアが破壊され、炎症を引き起こすという悪循環が形成されます。

4. 診断

アトピー性皮膚炎は特徴的な皮疹であることから、見た目で診断をつけることができます。さらに、重症度を評価することが適切な治療をおこなうために大切です。体表のうちどのくらいの面積に皮疹がみられているのか、ただれていたり滲出液がでているような重症な皮疹がどのくらいあるのか、といったことを評価していきます。また、血液検査で、血清IgE値や末梢血好酸球数、血清LDH値や血清TARC値、血清SCCA2値などが上昇するため、重症度を評価する上で参考とします。この中でも血清TARC値は病勢を反映し、治療効果判定にも有用な保険適応の検査です。

a. アトピー性皮膚炎の診断基準(日本皮膚科学会)

- 瘙痒

- 特徴的皮疹と分布

- 皮疹は湿疹病変

- 急性病変:紅斑,湿潤性紅斑,丘疹,漿液性丘疹,鱗屑,痂皮

- 慢性病変:浸潤性紅斑・苔癬化病変,痒疹,鱗屑,痂皮

- 左右対称性の分布

- 好発部位:前額,眼囲,口囲・口唇,耳介周囲,頸部,四肢関節部,体幹

- 乳児期:頭,顔にはじまりしばしば体幹,四肢に下降

- 幼小児期:頸部,四肢関節部の病変

- 思春期・成人期:上半身(頭,頸,胸,背)に皮疹が強い傾向

- 皮疹は湿疹病変

- 慢性・反復性経過(しばしば新旧の皮疹が混在する)

- 乳児では2ヶ月以上,その他では6ヶ月以上を慢性とする

上記1,2,および3の項目を満たすものを、症状の軽重を問わずアトピー性皮膚炎と診断します。そのほかは急性あるいは慢性の湿疹とし、年齢や経過を参考にして診断します。

b. 除外すべき診断(合併することはあり)

- 接触皮膚炎・手湿疹

- 脂漏性皮膚炎・皮膚リンパ腫

- 単純性痒疹、乾癬

- 疥癬、免疫不全による疾患

- 汗疹、膠原病(SLE,皮膚筋炎)

- 魚鱗癬、ネザートン症候群

- 皮脂欠乏性湿疹

c. 診断の参考項目

- 家族歴(気管支喘息,アレルギー性鼻炎・結膜炎,アトピー性皮膚炎)

- 合併症(気管支喘息,アレルギー性鼻炎・結膜炎)

- 毛孔一致性の丘疹による鳥肌様皮膚

- 血清IgE値の上昇

d. 臨床型

- 四肢屈側型・痒疹型

- 四肢伸側型・全身型

- 小児乾燥型・これらが混在する症例も多い

- 頭・頸・上胸・背型

e. 重要な合併症

- 眼症状(白内障,網膜剝離など):とくに顔面の重症例

- カポジ水痘様発疹症

- 伝染性軟属腫(水いぼ)

- 伝染性膿痂疹(とびひ)

5. 治療

アトピー性皮膚炎は遺伝的素因も含んだ多病因性の疾患であり,疾患そのものを完治させうる治療法はありません。治療はその病態に基づいて①薬物療法(皮膚の炎症や痒みを抑える)②皮膚の生理学的異常に対する外用療法・スキンケア(皮膚を清潔にして乾燥を防ぐ:保湿) ③悪化因子の探索と対策を3本柱として治療を進めていき、「症状がないかあっても軽く、日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に到達して維持すること」、「軽い症状は続くけれども急激に悪化することはまれで、悪化しても症状が持続しないこと」を目標として進めていきます。

5-1. 薬物療法

- ステロイド外用薬

ステロイド外用薬は薬の中で最も効果的に炎症を抑えます。炎症を抑える強さによって、①ストロンゲスト、②ベリーストロング、③ストロング、④ミディアム、⑤ウィークと、強い順に①から⑤まで5つのランクに分類されています。剤形は、外用薬、クリーム、ローション、テープがあります。

- タクロリムス軟膏

身体の免疫反応が高まっている状態を正常に整えることで皮膚の炎症を抑えます。炎症を抑えるメカニズムがステロイドと異なるので、ステロイド外用薬で治療が困難な場合にも有効です。ステロイド外用薬の長期間の連用で報告されている皮膚萎縮や毛細血管の拡張がタクロリムス外用薬ではありません。

- JAK阻害外用薬(デルゴシチニブ軟膏)

細胞内の免疫を活性化するシグナル伝達に重要な役割を果たすJAKの働きを抑制することで免疫の過剰な活性化を抑えて症状を改善させるものです。ステロイド外用薬やタクロリムス外用薬とは異なるメカニズムで作用します。

- PDE4阻害薬(モイゼルト軟膏)

「ホスホジエステラーゼ4(PDE4)」は多くの細胞に存在し、炎症を抑える物質であるcAMPを分解する役割を持っています。PDE4の活性を阻害することで、細胞内のcAMP濃度を高め、炎症やかゆみの症状を改善します。

- AhR調整薬(ブイタマークリーム)

主成分タピナロフが「芳香族炭化水素受容体(AhR)」を活性化し、炎症を引き起こす物質の産生を抑制、皮膚のバリア機能を強化し、抗酸化分子の遺伝子発現を誘導して皮膚症状を改善します。

従来のアトピー性皮膚炎治療薬とは異なる作用を持つ、新しいタイプの外用剤です。

- 生物学的製剤

スキンケアやステロイド外用薬やタクロリムス外用薬などの治療でもコントロールが難しい重症の患者様には、種々のサイトカインを抑える生物学的製剤が最近開発が進んでおり、高い有効性が認められています。IL-4やIL-13などアトピー性皮膚炎の主要な原因物質に直接働きかけることで、痒みや皮疹を改善する効果があります。欠点としては、注射製剤であることや、コストがかかることが挙げられます。詳しくは下記をご参照ください。

- 保湿剤

ヒルドイド、ヘパリン類似物質などの保湿剤は、皮膚への悪影響がほとんどなく、誰でも量を気にすることなく使えます。皮膚を保湿してあげることで、外からの刺激を弱めることができますので、アトピー性皮膚炎の治療の基本となるお薬です。

- その他の治療法

通常、かゆみを抑えるための抗ヒスタミン薬を用います。重症の場合には免疫抑制薬の内服薬(シクロスポリン)や経口ステロイド薬、紫外線療法などを併用することがあります。

※プロアクティブ療法

アトピー性皮膚炎は外用薬の治療でよくなったり悪くなったりをくり返すことが特徴ですが、一見正常に見える皮膚も、組織学的には炎症細胞が残っているため、外的あるいは内的な要因により再燃しやすいです。そこで、再燃を繰り返す皮疹に対して、急性期の治療によって寛解導入した後に、保湿外用薬によるスキンケアに加え、ステロイド外用薬やタクロリムス軟膏を間欠的に(週2回など)塗布し,寛解状態を維持する治療法です。

5-2. スキンケア

- 保湿外用剤

- 入浴、シャワー浴と洗浄

5-3. 悪化因子の探索と対策

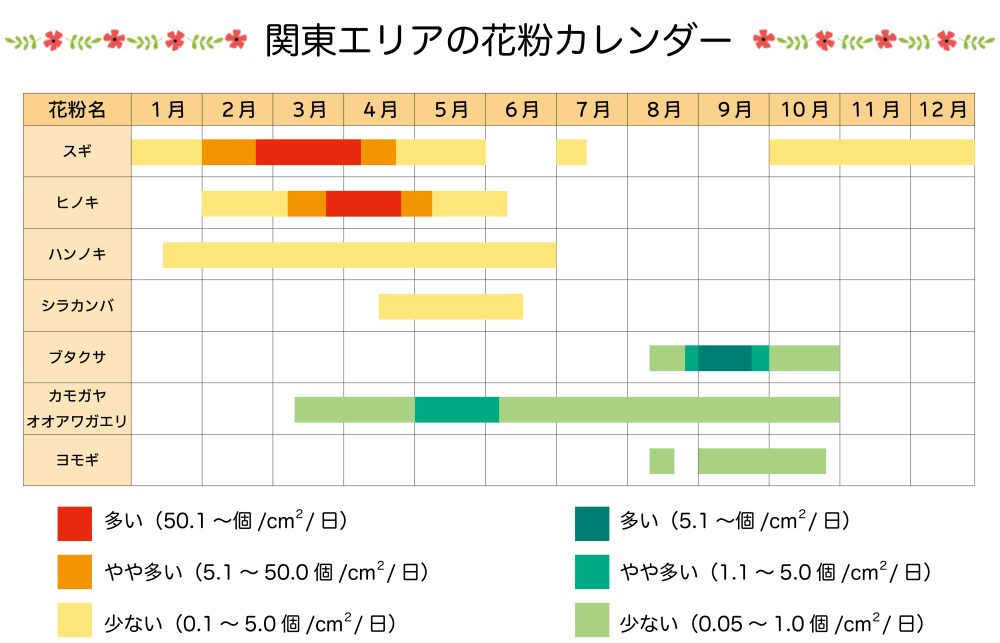

唾液、汗、髪の毛の接触、衣類との摩擦などがアトピー性皮膚炎を悪化させる要因になります。髪型や洋服の素材に気を遣うこと、洗髪料や石けんのすすぎ残しも気をつけてください。皮膚を掻いてしまったときの刺激を極力へらすために爪を短く切ることなども有効です。また、ダニ、花粉、動物、真菌、食物など自身にとってアレルゲンになるものが皮膚炎を悪化させるため、アレルギー検査などを行い、適切な対策をしていくことが必要です。

6. デュピクセントによるアトピー性皮膚炎の治療

デュピクセントは、アトピーの病態に関与する「IL-4」と「IL-13」という物質のはたらきを直接おさえることで、「炎症」「かゆみ」「バリア機能低下」のすべてに対する効果が期待できる注射薬です。

〈デュピクセント投与対象〉

・既存治療で十分な効果が得られない生後6ヵ月以上のアトピー性皮膚炎の方

・デュピクセント投与時に、抗炎症外用薬や保湿外用薬を継続して使用できる方(外用薬の併用が原則となるため)

〈投与に注意が必要な方〉

・生ワクチンを接種する予定のある方

・喘息等の他のアレルギー性疾患をお持ちの方

・寄生虫感染のある方

・妊婦又は妊娠している可能性がある方、授乳中の方

・高齢の方

・小児の方

〈アトピー性皮膚炎以外のアレルギー性疾患をお持ちの方への注意点〉

デュピクセントの投与により、アトピー性皮膚炎以外のアレルギー疾患の症状が悪化する可能性があります。そのため、デュピクセントの投与から中止した後まで、合併するアレルギー疾患の主治医と連絡をしながら治療を進める必要があります。

アトピー性皮膚炎以外のアレルギー性疾患(喘息、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹など)を合併している場合は、必ず皮膚科の主治医にそのことをお伝えください。

〈投与後、気をつけること〉

発現する可能性のある副作用とその症状について

◉過敏症反応

デュピクセントの投与により、過敏症反応が現れることがあります。

ふらつき、息苦しさ、心拍数の上昇、めまい、嘔気、皮膚のかゆみや赤み、関節痛、発熱、血管性浮腫など

※これらの症状が見られた場合には、次の受診日を待たずに、速やかに受診してください。

※これらの副作用は注射直後だけに起こるとは限りません。

◉注射部位反応

デュピクセントを注射した部位に、発心や腫れ、痒みなどの症状がみられる場合があります。

◉ヘルペス感染

口周りや唇に発疹などが見られる場合があります。

◉結膜炎

目やまぶたの炎症症状(赤み、腫れ、かゆみ、乾燥など)が見られる場合があります。