粉瘤

武蔵小山皮フ科形成外科での粉瘤治療のおすすめポイント

1.豊富な手術件数

当院は手術室を完備しており、多くの方の粉瘤・できもの治療を行なっています。2025年7月時点で累計手術件数は7000件を超えており、ほぼ全ての方が合併症を起こすことなく治療できています。粉瘤・できもの治療を考えられている方は、ぜひ、当院での治療をご検討ください。

2.短時間手術

当院の治療は平均して5-10分ほどで終わる短時間手術を実現しています。また、当日初診来院の方の手術も行なっています。忙しい方でも、多くの時間を割くことなく、治療を終えることができます。

3.きれいな傷跡

縫合に長けた形成外科専門医が執刀するので、傷跡がきれいです。また傷跡のケアに関しても、きちんとご説明いたします。

4.日本形成外科学会専門医

創傷治癒、腫瘍切除の経験豊富な日本形成外科学会専門医が執刀するため、難しい部位、難しいタイプの粉瘤でも安全に手術が行えます。

目次

- 粉瘤とは

- 粉瘤の原因

- 粉瘤の診断

- 臨床症状

- 画像検査

- 病理検査

- 粉瘤の治療

- 切開法

- くり抜き法

- 炎症性粉瘤に対する治療

- 注意点

粉瘤の治療は比較的簡単なものにはなりますが、きれいな傷跡や再発のない治療を実現するには、十分な経験が必要になります。当院は形成外科専門医が基本的には治療を行い、ほとんどトラブルなく、良好な治療成績をおさめています。粉瘤でお悩みの方はぜひ一度、ご来院ください。

1. 粉瘤とは

粉瘤(表皮嚢腫; アテローマ; アテローム)とは、最も頻度が高い皮下の良性腫瘍です。

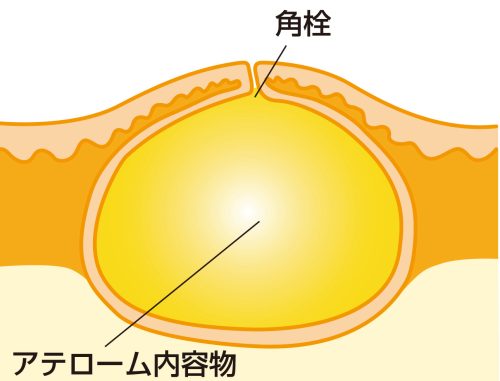

本来皮膚から剥げ落ちるはずの角質や皮脂といった毛包漏斗部由来の上皮成分が、皮内や皮下に落ちて袋状構造を形成し、その中に粥状の垢や脂が溜まっていきます。貯留物は袋の外には排出されないため、時間経過とともに少しずつ大きくなっていきます。皮下なら身体中どこでも発生する可能性がありますが、頭頸部や体幹部に生じることが多いです。男女差はほぼありません。

嚢腫部分が感染などにより炎症が生じると、表面が赤くなり、痛みを伴うようになります。この段階で症状を自覚する例もあります。

2. 原因

はっきりとした発生原因はわかっていません。打撲や外傷によるきずあとや、ニキビ痕と関連するとも言われています。決して「不潔にしている」のが原因ではありません。また、予防法は確立されていません。

3. 診断

臨床症状で診断できることが多いですが、鑑別のために画像検査を行うこともあります。確定診断は病理検査です。

- 臨床症状

- 症状としては、皮下に1〜5cm程度の半球状腫瘤がふれることが一般的です。皮膚から腫瘤が透けて、青色や黒色に見えることがあります。上にある皮膚との可動性はありません。腫瘤の中央部分に黒点状の開口部があるのが典型的です。強く押したりすると、中央の開口部から膿汁と臭い粥状の構造物が排出されます。大きくなるスピードは様々で、自覚してから急速に増大して、10cm程度にまで至ることがあります。

- 何らかのきっかけで腫瘤が二次感染を起こすと、表面が赤くなり(発赤)、痛みを伴う(疼痛)など、炎症性の所見がみとめられるようになります。腫瘤の内容物も、さらに粥状になり、表面から触れると、よりブヨブヨしてきます。腫脹が限界に達すると、嚢腫が破裂して非常に悪臭を放つ内容物が排出されます。

- 画像検査

- 画像検査としては、超音波検査(エコー)やMRI検査があります。エコーでは、炎症所見がない場合は嚢腫構造と側方の著明な低エコー像、底部後方の高エコー像を呈します。一方、炎症所見を伴う場合は、嚢腫壁は破壊され、外側陰影の消失と不整な壁構造を呈します。エコーは外来でも簡便にできますが、エコーでは他の腫瘍性病変との鑑別が難しい場合はMRIを行うこともあります。MRIで腫瘍は、T1強調画像で低信号・T2強調画像で高信号に描出されます。しかし、画像検査では鑑別が困難なこともあります。

- 病理検査

- 術後の病理検査で確定診断を行います。顕微鏡下で、皮下に嚢状の構造物があり、内部に角質物質を入れた像を呈します。術前の所見で疑わしくなくとも、病理組織が悪性の場合は、悪性腫瘍に準じて治療を検討されることがあります。

4. 治療

根治的な治療法は、貯留物を納めている嚢腫壁を完全に切除することです。

直径5mm程度で比較的小さい場合は、外来で腫瘤に穴をあけて中身を出し切るだけでも改善することがあります。それ以上の大きさで炎症がない場合は、切開法か、くり抜き法が適応になります。これらは、一般的には日帰りの局所麻酔手術となります。当院では、診察させていただいた上で、ご希望もお伺いして、患者様1人1人に合わせて手術法を決定しています。

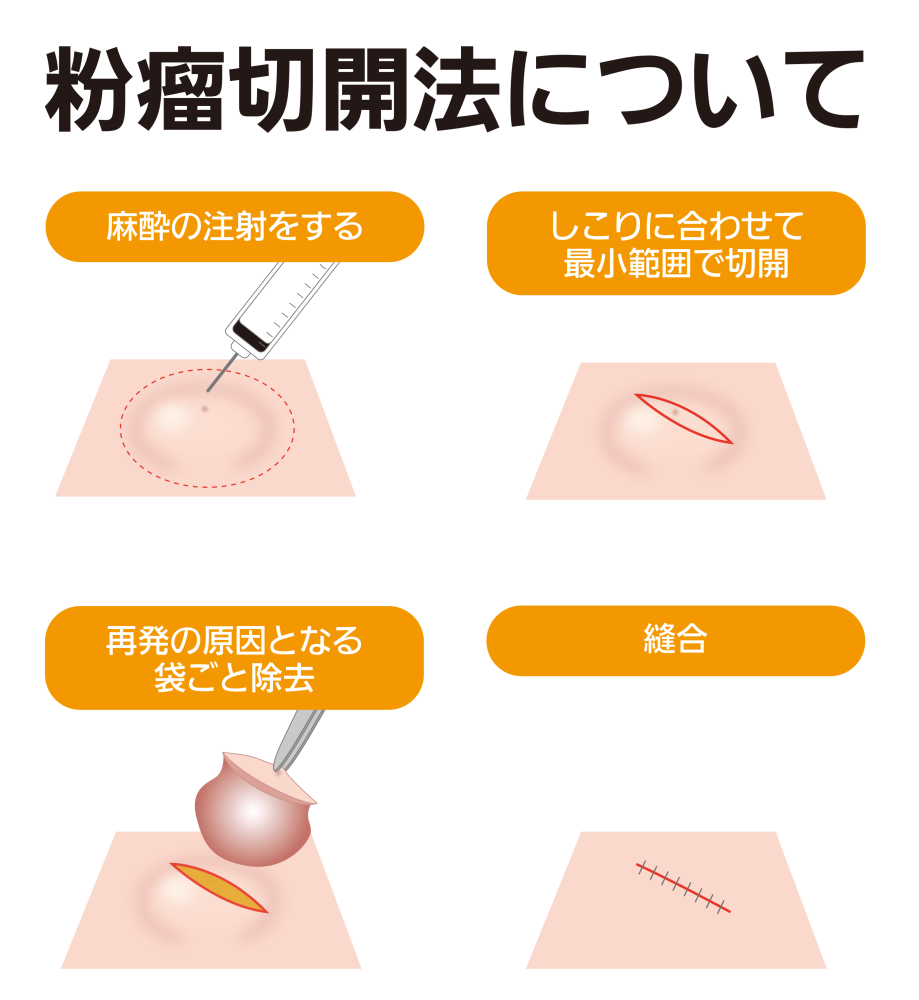

4-1. 切開法

手術では、腫瘍が摘出しやすい体位で横になっていただきます。切開法では、嚢腫上の開口部を含めるように表層皮膚を紡錘形にデザインします。そのデザイン部位周囲に局所麻酔を局注していき、麻酔の効果が出てきたのを確認してから切開をしていきます。嚢腫壁を破らないように周囲の結合組織から、腫瘤を剥がしていきます。病変の性状によっては、嚢腫壁が破れやすく、手術操作中に破膜する可能性があるので、注意深く行います。創部は洗浄・止血をした上で、皮下は吸収糸で、表層は非吸収糸で縫合していきます。また、血腫や漿液腫が予想される症例では、ドレーンというシリコン性チューブを留置することもあります。手術翌日からは1日1回創部を泡せっけんで洗浄し、きれいに洗い流してから、軟膏を当ててガーゼで覆います。ドレーンが留置されていれば、染み出しが少なくなった術後数日で抜去します。抜糸は1-2週間で行います。抜糸以後はテーピングなどを行い、きれいな傷跡を目指します。嚢腫を切除した場合、再発の可能性はかなり少なくなります。

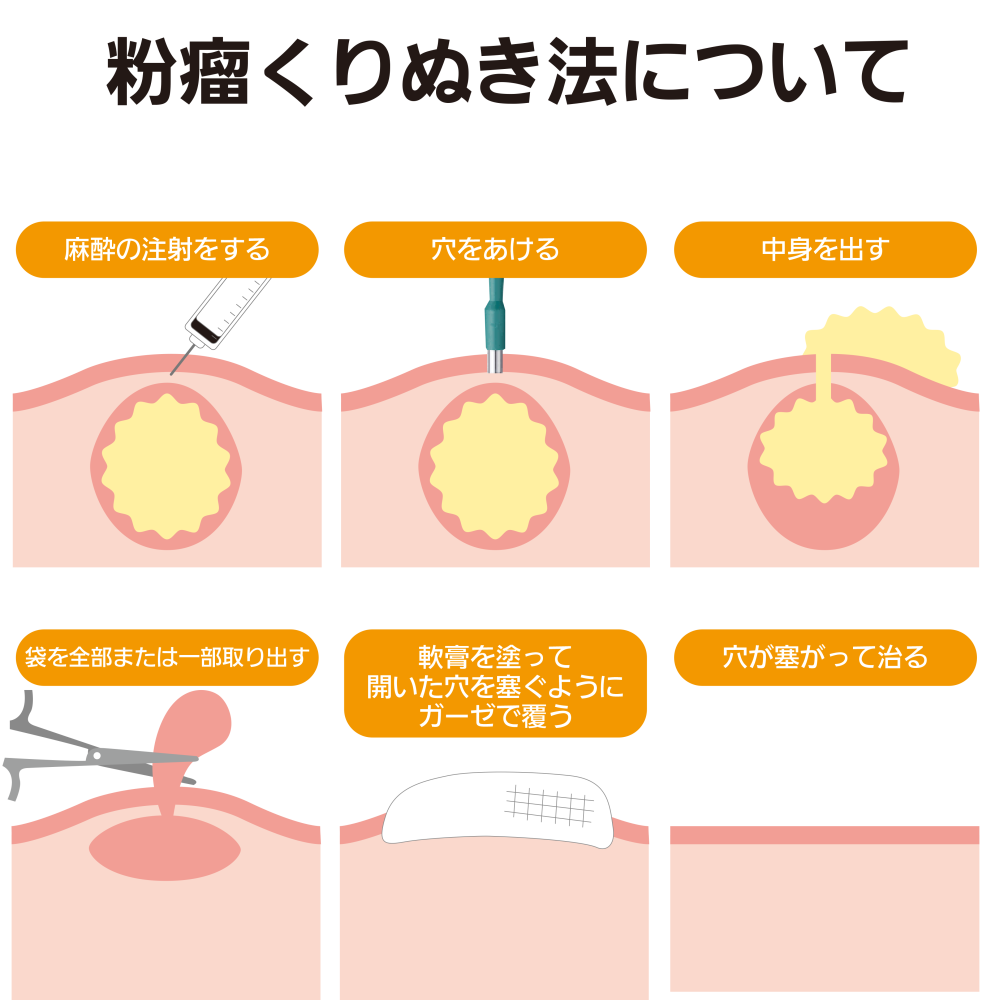

4-2. くり抜き法

くりぬき法では、腫瘤周囲に局所麻酔を行ったのち、表層の開口部に直径3-4mmほどの円筒状のメスを差し込んでいきます。周囲の皮膚と共に、袋状構造物を部分的にくり抜き、内容物をもみ出しながら嚢腫壁も可及的に除去します。基本的には創部の縫合は行わず、開放創とします。切開法よりも手術時間が短く、比較的簡便に行えますが、術後に創部が落ち着くまでの期間は、切開法より長くなります。また、切開法と比較すると嚢腫壁が残存し、再発する可能性が高くなります。加えて、手掌や足底の病変や、炎症を繰り返して周囲組織との癒着が強い時には適応にならない場合があります。

4-3. 炎症性粉瘤に対する治療

炎症が起こっている場合、軽症例では抗生剤の内服を行う場合があります。強い炎症反応が起こっている場合は、表面を切開し、化膿している貯留物を排出します。炎症が起こっていない状況で、手術を再検討いたします。

5. 当日粉瘤治療も行なっています

当院では、効率的な粉瘤の当日治療も行なっています。お仕事など忙しい方で、あまり病院に通えない方でも、最小限の来院で、粉瘤の治療を受けていただくことが可能です。

6. 当院の粉瘤治療

全ての患者様に対して、粉瘤治療のプロである日本形成外科学会専門医が中心となり、診療・治療に当たっています。安全でトラブルなく、きれいな傷跡での仕上がりを目指して日々、取り組んでおります。粉瘤は、何もせずに放っておいて、感染・炎症が波及すると症状が悪化し、傷跡が汚く残る可能性があります。皮下のできものを自覚された場合、まずは早めに当院を受診してみてください。

7. Q&A

手術時間はどれくらいですか?

大多数の手術が5-10分で終わります。

痛みはどの程度ですか?

非常に細い針で麻酔を行い、痛みを限界まで減らした方法で麻酔を行っております。

抜糸は行いますか?

通常、術後1-2週間で抜糸を行います。

術後、どのくらいの頻度で通院が必要ですか?

傷の具合によります。お仕事などであまり来院いただけない場合は、来れそうな時に来ていただければ良いように、対応可能です。

いつからシャワーやお風呂に入れますか?

当日もしくは翌日からシャワー洗浄可能になり、創部を泡で洗っていただきます。

ガーゼや絆創膏は処方してもらえますか?

ガーゼや絆創膏はお近くのドラッグストアでお求めいただいております。

当日手術は行っていますか?

忙しくあまり来院できない方のために、積極的に当日手術を行っております。